|

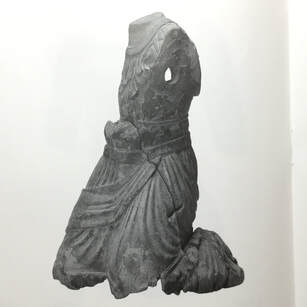

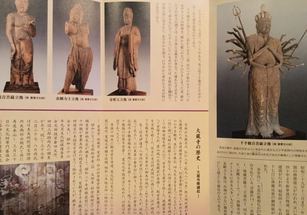

翌日は永平寺線に乗って永平寺へ。 永平寺線は単線。永平寺口駅の駅舎がかわいい。 深山に点在する伽藍を想像していたが、 全ての建物は回廊で繋がっている。 永平寺線はガラガラだったのに境内は観光客でいっぱい。 回廊を大事そうに物を運ぶ若い僧などが可愛らしいが、撮影禁止。 宝物庫にあった平安仏は照明ライトが切れていてよく見えない。 門前の蕎麦屋で越前そばをいただく。 勝沼駅までバスで戻り、荷物を受け取って予約したタクシーを待つ。 ところがGWと恐竜博物館のため、タクシーがなかなか来ない。 約束の時間をだいぶオーバーしてやっと辻観音堂近くに辿り着き、 タクシーを降りてどこかな、ときょろきょろしていると、 観音堂の扉を開けてにこにこと立っているご夫妻を見つけた。 お二人は90を超えているのだそうで、ずいぶんお待たせしたことを申し訳なく思う。 辻観音堂には白山平泉寺全盛時代の数少ない遺仏の一つ。 平泉寺は48社36堂のほか6千の坊院が立ち並ぶ一大宗教であったが 天正2年(1574年)の一向一揆の兵火により焼失した。 (頂いた平泉寺「辻観音堂」縁起より抜粋。 地中から発見され「厄除け觀音」として信仰を集めたという 聖観音は穏やかで優しく微笑んでいる。 ご夫妻と記念写真を撮らせていただく。 帰ってから簡単な礼状をお送りすると、 来年は33年に一度の平泉寺ご開帳があるのでまた来てください、との 嬉しいお返事をいただく。 平泉寺に向かう。 平泉寺のサイトでは美しい苔むす境内が印象的ではあったが、 お堂も仏像もないなぁ、時間がなかったら割愛しようとまで思っていたが、 歴史的にもとんでもなく素晴らしい寺。 礎石しか残らずとも往時の空気が漂っているように感じる。 上の画像は白山神社拝殿。 訪ねた寺々では白山信仰、そして泰澄和尚という名前を何度も聞く。 泰澄は越知山で修行を行っていたが、 林泉に降り立った貴女にお告げにより禁足地であった白山に初めて分け入り、 山頂に出現した龍神が十一面観音であることを見抜き、 別山でも神々の本地を出現させた。 全国に広まった泰澄の霊験譚により平泉寺は白山信仰の中核寺院として認識されてゆく。 (白山平泉寺歴史探遊館 まほろば 解説シートより抜粋、要約) タクシーの運転手さんから聞いた発掘された中世の石畳を探す。 平成元年から始まった発掘調査で 六千坊と呼ばれる広大な坊院の間に河原石を敷き詰めた石畳の道が確認された。 新着通信を更新しました。新着通信をご希望の方はGALLERYのページをご覧ください。 旧友たちとの恒例のGW旅行。 恐竜博物館で発掘体験がしたいというので、 今年は再び福井旅行にして毎度参考にする至文堂「仏像を旅する」でピックアップした 八坂神社、朝日山福通寺、大谷寺を回る。 ところが、八坂神社さんにお電話するとなんと神像二体が今年重文指定されて 東京国立博物館に展示されている、というので旅行前に急いで拝観に行く。 牛頭天王は威風堂々、一番いいところにドーンと展示されていた。 珍しい十一面を頂く女神像と夫婦といわれているとのこと。 天冠台などはまったく同じ形状をしている。 神主さんの奥様が境内の草むしりをしながら待っていてくださった。 収蔵庫には平安仏の他、光背、返花などが保管されている。 諸像は旧社殿の内陣床下に安置されていたのを昭和に入って発見された。 東京国立博物館で展示されていた牛頭天王は御神体なので 今後も拝観はできないのだそう。 奥様は御神体を展示することに少し抵抗を感じていらした。 今は鄙びた神社もかつては応神寺七坊の堂塔が甍をつらね殷盛を極めたが、 織田信長の兵火で灰燼に帰した。 以下は八坂神社で購入したポストカード。 次に伺ったのは朝日山福通寺。 お年をめしたご住職の奥様がお堂を開けてくださる。 私たちが拝観している間、お堂の隅にぺたりと小さく座って にこにこしていらっしゃる。 近年、境内の大木が何本か倒れ、日当たりが良くなりすぎたのだそう。 最後に訪れた大谷寺。

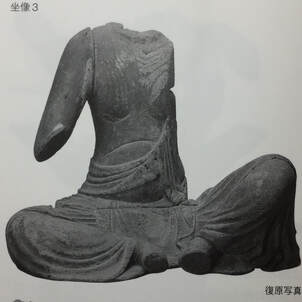

どこで勘違いされたか、私たちを研究者と思われ、 大変に丁寧なご説明を受ける。 お寺の維持に大変ご苦労されているよう。 宝物を維持するために改装などなされ、 いささか雑然としていたが、遠くから見て木彫かと思っていた鎌倉の坐像は みな金銅佛でその大きさに驚く。 白山信仰の重要寺院であったらしい。. 新宮の入り口で今出来の参詣曼荼羅を壁にかけて説いてくださる

ボランティアの方がいらして、謂れや伝説をお話しくださいます。 新宮のそばにあるゴトビキ岩が熊野三社のそもそもの御神体だと伺い、 雨だし、前に行ったし、と思っていましたが、 せめて入り口まで詣でようということになりました。 誰もいない石段は雨にけぶって、 いかにも神域らしい凄みを帯びています。 割愛しなくてよかった。 歩けなかった大日越と神倉神社には必ず埋め合わせに行こうと心に決めました。 新着通信を更新しました。新着通信をご希望の方はGALLERYのページをご覧ください。 翌日は熊野川を舟で下りました。

平安の貴族も本宮を参拝した後、 熊野川を舟で下って新宮を訪れたのだそうです。 ゆったりした流れの熊野川から見る深淵な山々。 下りながら笛を吹いたり歌を詠んだりしたのでしょうね。 新着通信を更新しました。新着通信をご希望の方はGALLERYのページをご覧ください。 2ヶ月も更新を怠っておりました。 皆様お元気にお過ごしのことと思います。 先月熊野古道を歩きました。 足の悪い友人もいたので比較的緩やかな中辺路。 発心門王子までバスに乗り、本宮に向かいます。 平安貴族らも歩いたそのほんの一部分ですが、 同じ空気を吸った気持ちがしました。 往時の熊野詣では多いときは一行300人だったそうで 雨の日もあったろうに、従者たちはいったいどこに寝たのだろうと思います。 ほんの3時間ほどの古道でも、 たどり着いた本宮の圧倒的な神々しさに息をのみました。 何日も命かけでたどり着いた人々は涙を流したことでしょう。 久しぶりに引っ張り出した登山用の靴が、 これから歩こうという時になって靴底が剥がれました。 友人が案内所でガムテープをもらってきてくれて ぐるぐる巻きに巻いてなんとか踏破。 ガイドさんによれば結構いるらしい、 と、お客様に話したら「ここにもいます」とおっしゃって、 やはり熊野古道で靴が壊れたのだそう。 新着通信を更新しました。新着通信をご希望の方はGALLERYのページをご覧ください。

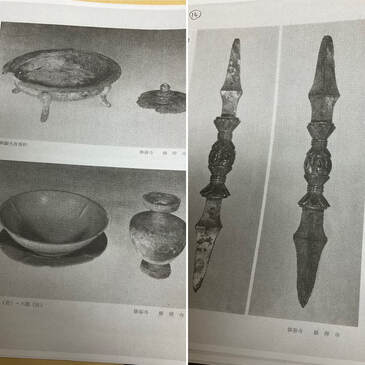

有名だけど行ったことがなかった修禅寺に行きました。 宿の新井旅館は創業明治5年で建物の多くが国の登録有形文化財に指定されているとのこと。 文化人との交流が多く、安田靫彦設計の天平大浴場、横山大観のアトリエとして使われた別棟など、旅館の中だけでも見るところがたくさんあります。 泊まった部屋は高浜虚子滞在の間でした。 眼福だったのは修禅寺宝物殿の小さなケース。 空海が独鈷杵で岩を打ち砕いて湧出させた温泉として、 "独鈷の湯"と呼ばれて来た修善寺温泉の修禅寺裏山から 昭和36年に本当に独鈷杵が出て来たのだそうです。 驚いたことでしょうね。 宝物殿に飾られている独鈷杵は古式で空海所持にふさわしいものでした。 同時に出土した銅製香炉は4足という珍しいもの。 そして径10cmほどある緑釉の盃と盃台は六器なのだそうです。 以下の参考資料は「伊豆修善寺町の仏教遺物」より 新着通信を更新しました。新着通信をご希望の方はGALLERYのページをご覧ください。

遅ればせながら本年もどうぞよろしくお願いいたします。

1月に関西に行くのは久しぶり。 いつも底冷えに震えましたが、今年はあたたかい。 華やかな生花は特別公開の醍醐寺三宝院。 奈良博の若宮国宝展などを駆け足で観てきました。 新着通信を更新しました。新着通信をご希望の方はGALLERYのページをご覧ください。 前回の「京橋日本橋ここはどこシリーズ」の店舗は

古美術おおたにさんでした。 中国美術他、仏教美術等をお扱いです。 吟行会に参加して駒場公園の旧前田家本邸に初めて行きました。 百万石大名の前田家16代当主前田利為侯爵旧邸。 昭和4年から5年にかけて 竣工された建物だそうです。 シャンデリアなどは当時のまま、 壁紙や絨毯、カーテンなども復元されて公開されています。 豪華な部屋々とは対照的な、でも居心地の良さそうな 六畳間の女中部屋や使用人部屋がやけに印象的で、 女中部屋を詠んだ句が二つもありました。 www.city.meguro.tokyo.jp/gyosei/shokai_rekishi/konnamachi/michi/rekishi/hokubu/kyumaeda.html 新着通信を更新しました。通信をご希望の方はGALLERYのページをご覧ください。 京都に泊まるときには必ず一杯だけいただきに寄る

酒陶 柳野さん。 知らずに扉を開けたらそっと閉めて逃げて帰りたくなるような 超お高そ〜な、お洒落〜な雰囲気ですが、 毎回行きたくなるのは気取らない柳野さんのお人柄のおかげです。 一人でも行けちゃうバーがある幸せ。 コロナで影響を受けている事でしょう。 折しも「目の眼」は京都の美術館特集です。 京都にお出かけの折には是非お寄りください。 しまなみ海道を渡って大山祇神社へ。 境内には"大山祇神社のクスノキ群"のご神木のせいか、 他の神社とはちがう空気の重たさのようなものがあります。 紫陽殿という宝物館には源平の武将が奉納した鎧兜や刀が展示されており、 ひときわ素晴らしい頼朝と義経の甲冑が向かい合わせに置かれていて、 いまだ緊張感が漂っているようでした。 国宝館(旧宝物館)は、うす暗く、古い展示ケースには痛んだ甲冑がずらりと並び、 無言の武将に見下ろされているようで恐ろしい。 新着通信を更新しました。新着通信をご希望の方はEXHIBITSのページをご覧下さい。

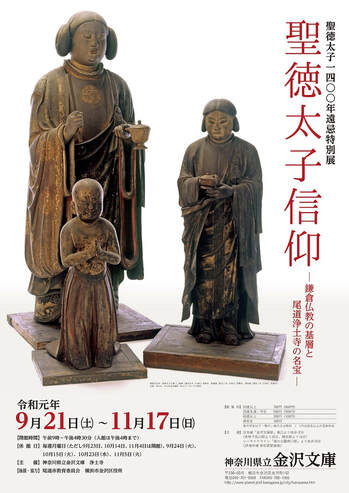

金沢文庫では広島県の浄土寺の宝物を中心に 聖徳太子信仰にまつわる展覧会が開催されています。 如意輪観音は聖徳太子の生まれ変わりという説があるということで、 アートフェアで展示した如意輪観音懸佛も出品されていますので、 是非おでかけください。 http://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/bunko/tenji.html 偶然にも、尾道にでかける用事があって浄土寺を訪れることができました。

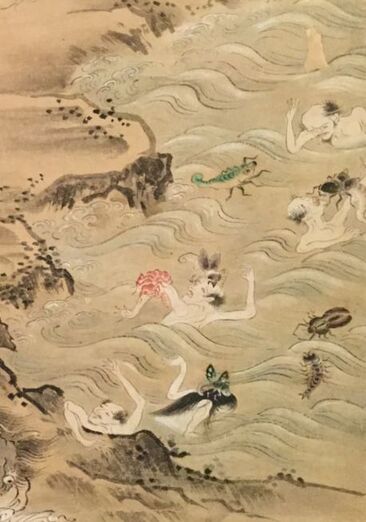

国宝の鎌倉時代の多宝塔(左)、見上げるほどの堂々たる平安時代の宝塔(重文:右上)鎌倉時代の宝篋印塔(重文:右下)があり、名刹ぶりが伺い知れます。 境内に金沢文庫の展覧会のポスターが貼られていました。 宝物館の扉は閉まっていましたが、念の為社務所で伺うと、 なんと、残っているものだけでよければ、とわざわざ開けてくださいました。 宝物館には金澤文庫にお出かけ中の聖徳太子が収まっていた、鎌倉や室町の大きな厨子のほか、 平安時代のたおやかな木彫大日如来(珍しく胎蔵界金剛界両方)の坐像があり、十分な見応えでした。 参加させていただいている吟行会で新宿の太宗寺に行きました。 閻魔の斎日には、年に一度の御開帳で閻魔堂が開放され 閻魔像、奪衣婆像が拝観できます。 いずれお会いする閻魔様にその節はよろしくと、あらかじめご挨拶するのだそうです。 巨大な閻魔像、奪衣婆像は怖いというよりちょっとユーモラスでしたが、 本堂で展示されていた観無量寿経曼荼羅は当麻寺の当麻曼荼羅を写したものだそうで、 江戸時代の作ながら見ごたえのある一幅でした。 また、同じく江戸時代の作者不明の十王図もとても手のいいもので、 「新宿ミニ博物館」と呼ばれているというのも納得です。  十王図部分。 地獄の池で妖虫に襲われる罪人たち。 気の毒ですが、虫が面白い。  阿弥陀経曼荼羅部分。 居並ぶ諸仏の後ろ頭がかわいい。 後ろから見ると頭光はこうなるのか? 画家の苦労がしのばれます。 旅する交換会の今回の開催地は花巻。 いい温泉を堪能し、翌日は会企画のツアーに参加させていただきました。 上の写真は毛越寺庭園。下の画像は中尊寺、鎌倉時代の旧覆堂と顔成就院宝塔(平安時代)です。 中国からのツアー客にガイドさんがなにやら詳しく解説していました。 中国語がわかったらなぁ。 中尊寺も毛越寺も和楽の取材で行った以来です。(→和楽旅録) 讚衡蔵(宝物館)の展示も含め、相変わらず素晴らしい。 なお願成就院は、2年前に同じ交換会のあと訪ねた伊豆の願成就院と頼朝つながりで関係があるらしく感慨深い。 http://kakei-blog.cocolog-nifty.com/blog/2017/01/post-b524.html もう一か所、お願いして以前から行きたかった松川二十五菩薩堂をコースに入れてもらいました。

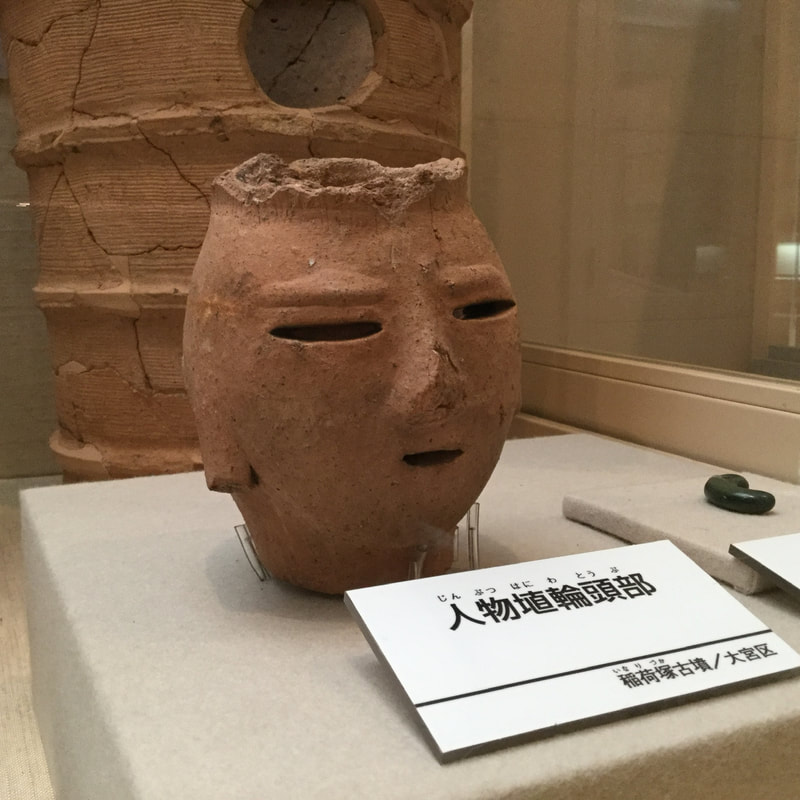

入り口では管理をなさっている方と、杖をついたご老人が私たちを待っていてくださいました。 階段を上がって堂内が見えてくると、一同「おぉ」と、どよめきました。 堂内にはため息が出るほど美しい二十五菩薩の残欠が並んでいます。 全て頭部を失い、施されていた漆箔もわずかに残る程度ですが、そこにあることだけで尊く、ありがたい。 下の戸棚には、小さく壊れて再現できない残欠がひとつひとつ丁寧に紙に包まれ保管されていました。 これらの仏像は中尊寺か毛越寺のものであったという説もあり、 また大水の後、お堂ごと流れ着いたという話も伝わっていると教えていただきました。 いただいたリーフレットには、松川に住んでいた三平という信心深い男が 大洪水の後、救いを求める声を聞いて雨戸を開けると沢山の仏像が流れ着いていたのを見つけ、 大事に洗いきよめ、お堂を建てて祀ったという伝説が紹介されていました。 絵巻になりそうなお話です。 入り口で待っていてくださった優しい笑顔の杖のご老人は、三平さんのご子孫でしょう。 きっと三平さんそっくりなのでしょう。 美しい季節になりました。 画像の桜は千葉県芝山の観音教寺の境内の枝垂桜です。 おとなりの「芝山町立芝山古墳・はにわ博物館」を拝観したあと、 受付の方に、近くに他に資料館がないかうかがったところ、 観音教寺の博物館を教えていただきました。 お寺の中に広い展示室があって、びっくりするほどたくさんの埴輪が展示されています。 昭和30年代にお寺のご住職の強い意志のもと、早稲田大学考古学とともに 近隣の古墳の発掘調査をし、出土した遺物を展示しいるのだそうです。 埴輪が古墳ごとに強い特徴を持つことも面白かったです。 金工品等の出土資料も展示されています。 芝山町立芝山古墳・はにわ博物館 https://www.haniwakan.com/index.html 観音教寺芝山はにわ博物館 http://niouson.or.jp/haniwa.html  芝山町立芝山古墳・はにわ博物館発行 「山田・宝馬古墳群」より 鴻巣市文化センター 埴輪がたくさん見たくて埼玉の埴輪のたくさんありそうな資料館、博物館をネットで探して見てきました。

鴻巣市文化センターの歴史民俗資料コーナーには、重文指定の生出塚埴輪などがずらりと並んでいます。 埴輪に付いていた剣や鳥なども展示されていて楽しい。入館無料。 埼玉県立歴史と民俗の博物館にも土偶なども含めたいくつかの展示があります。入館無料。 埼玉市立博物館にはさすがに数多くの埴輪が展示されていました。入館料300円。 新着通信を更新しました。新着通信をご希望の方はEXHIBITSのページをご覧下さい。 旅する交換会は今回は福岡でしたので、一泊して太宰府天満宮、九博、太宰府跡と 教えていただいた観世音寺を回ってきました。 折しも天満宮は満開の梅。観光客がたくさんいましたが、 韓国旅行に来たかと勘違いするくらい、聞こえてくるのは韓国語ばかり。 韓国の人にとっては最も近い外国なんですね。若い人も多くて楽しそうでした。 おとなりの九州国立博物館では常設展ほか、サントリーで前期を観た醍醐寺展の後期を観ました。 太宰府駅まで戻り、シティバスまでの時間があいていたので

徒歩で観世音寺へ。あとで貸し自転車が便利だったことを知りました。 観世音寺の宝物館の諸像は倒れるほどの素晴らしさ。驚きました。 宝物館にあきずに長々おりましたが、居合わせた老ご夫婦が、 戒壇院を予約しているから、、、とお話ししているのを聞いて、 不躾ながらお願いしてご一緒させていただきました。 天下三戒壇のひとつだそうで、鑑真がはじめて受戒をした場所だということです。 ひなびた堂内には藤原の盧舎那仏があります。 良洞村(ヤンドンマウル) 昨年(2018年)秋、慶州に行きました。 良洞村(ヤンドンマウル)はユネスコ世界遺産に登録された民俗村で 今でも両班の人が住んでいるそうです。 南山塔谷摩崖仏群 非常に歴史に詳しいガイドさんに恵まれて、効率よく回ってもらえました。 この大きな岩は南山石仏群のうち、塔谷摩崖仏像群と呼ばれるもので、 大きな岩の全面に、仏像や木塔が刻まれていて、 現存しない新羅の木塔の研究に役立っているのだそうです。 南山弥勒谷石造如来坐像 南山石仏群のうち、東麓に位置する弥勒谷石仏坐像です。 新羅時代の菩提寺があったところだということです。 この堂々とすがすがしい石仏の目の前には下のような景色が広がっています。 仏国寺 雁鴨池(アナプチ). 2万点もの仏教遺物などが発掘された雁鴨池。

935年の新羅滅亡時に宮殿が破壊され、美術品なども投げ捨てられたのだそうです。 想像していた雁鴨池とは真逆の雰囲気で、 出土品のレプリカを見るまで、連れてきてもらったここが雁鴨池と気づかなかった。 着いた時はすっかり日が落ちて、再現された楼閣がライトアップされ、 鏡のような水面に映る姿は非現実的。まあ、面白かったです。 新着通信を更新しました。新着通信をご希望の方はEXHIBITSのページをご覧下さい。 翌日は福島駅からバスで目的地へ。 目的地は、大きいの?小さいの?どっちなの? という小倉寺大蔵寺です。 バス停からこの看板までも、かなりの距離の上り坂です。 約束の時間に社務所で到着を告げると、ご住職は上でお待ちです、ということでした。 そそられる侘びた石段。 さらに続く侘びた参道。 石段の上に観音堂があり、本来ここにあった仏像のほとんどが収蔵庫に移されていて 3mの高さを誇る10世紀の千手観音像のほか、数多くの破損仏が収蔵されています。 下の画像は頂いたリーフレットより いそいで登っていくと、小杉放菴の描く良寛みたいなご住職が 大きな千手観音の脇に小さくぺたんと座って 先に来ていた拝観者にご説明をしていらっしゃいました。 本尊から始まって周りの破損仏の主だったものを丁寧にご説明くださり、 最後の仏像の説明が終わると、私たちのために最初から同じ説明をしてくださいました。 ご説明が終わるとニコニコとどこからですか?遠いところをよくいらっしゃいました、 というようなお言葉をかけてくださいました。 バスの時間に間に合わなくなりそうで、あわただしく失礼をすると、 「わしが長いことしゃべっとったから、、」と申し訳なさそうにおっしゃるので、 こちらも申し訳ない気持ちになりながら、バスまでの下り坂を大疾走しました。 同行の輩は私を振り返ることなく、どんどん前を走っていましたが、 横を過ぎていった車の人と窓越しに、何か話している。 車まで追いつくと、バス停まで乗せていってくださるとのこと。 なんと優しい福島の人々。おかげでバスに間に合いました。 モンドリアンみたいな水郡線。 12:20 福島発 東北本線

13:07 郡山着(待ち時間38分) 13:45 郡山発 水郡線(奥久慈清流ライン) 15:36 常陸大子着(待ち時間19分) 15:55 常陸大子発 17:14 水戸着 東京へ 2日目のほとんどは電車に乗っていました。 新着通信を更新しました。新着通信をご希望の方はEXHIBITSのページをご覧下さい。 遅ればせながら、本年もよろしくお願いいたします。 去年の夏の旅行の続きです。 いわき市考古資料館の後は、タクシーをで白水阿弥陀堂へ。 瀟洒なお堂は藤原清衡の娘、徳姫の建立だそうです。 白水阿弥陀堂という名前ではあまり馴染みがなかったのですが、 願成寺という名前は、資料でよく見ていた名前でした。 堂内が修復中で入れませんでしたが、格子の外から遠くに美しい三尊像が見えました。 灼熱のバス亭に10分もいると 本当にこのまま煮え死んでしまいそうな暑さ、 ゆらゆらと近づいて来るバスが神々しくさえ見えた。 バスの中は私たちだけのための超クール冷房車。たすかりました。 電車を待つ束の間、駅の食堂で軽食。磐越東線で郡山へ。

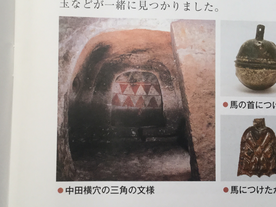

15:02 いわき発 磐越東線 17:19 郡山 (待ち時間27分) 17:46 郡山発 東北本線 18:32 福山着 8月の旅の目的は青春18切符を使う事。 一部誤解されていますが、 青春18切符は何才でも使えます。 一泊で帰って来られる場所の候補の中から 福島へ行く事にしました。 07:32 東京駅発常磐線 09:34 水戸着のりかえ(待ち時間31分) 10:05 水戸発 11:33 湯本着 (待ち時間27分) 12;00 湯本発 バス インターバルがたびたびあってもお昼には福島につきました。 タイムスケジュールは例の鉄オタまかせです。 考古に詳しいお客様から聞いていた "天冠はにわ"のある、いわき市考古資料館へ。 ああ、これが天冠はにわかぁ、と歩み寄りつつ感動しかけていると、 同行の輩が、「あ!複製って書いてあります」 と言うので、あわてて感動する気持を取り下げました。 あぶない、あぶない。 館内にいらした方に簡単な質問をすると、 館長を呼んで下さって、 この埴輪を見に来たのですと話すと、 大変丁寧に展示物の説明をして下さいました。 現物は地元の高校に保管されていて、 文化祭の時にだけ公開されるのだそうです。 まさにふわっと風がおこって、冠の先の鈴が揺れた一瞬を表現していると言われています、 というご説明を聞き、すゞやかな音が聞こえるような気がして レプリカでも無事感動できました。 天冠はにわの出土した古墳の近くにある

三角文様の壁画のある中田横穴の写真が展示してあります。 大震災では遺構そのものは無事だったものの、 展観のために作られた建物が崩れ、今は見られないのだそうです。 画像は頂いた冊子より。 新着通信を更新しました。新着通信をご希望の方はEXHIBITSのページをご覧下さい。 |