和楽 「日本美・クローズアップ」取材感想ノート (写真・六田知弘)

小学館「和楽」’02年10月号~’04年9月号まで、六田氏の写真による「日本美、クローズアップ」が連載されました。

担当の編集者の方も知り合いだった関係で、私も少々お手伝いさせて頂きました。

様々なところに同行させて頂き、大変貴重な経験となりました。取材時に感じたことなどを書き留めてあります。

だいぶ昔の記事となってしまいましたが、ご旅行時の参考になれば幸いです。

なお、画像は六田氏のプリントを複写しているため、オリジナルの画像とは色や精度の点で異なっています。(転載不可)

担当の編集者の方も知り合いだった関係で、私も少々お手伝いさせて頂きました。

様々なところに同行させて頂き、大変貴重な経験となりました。取材時に感じたことなどを書き留めてあります。

だいぶ昔の記事となってしまいましたが、ご旅行時の参考になれば幸いです。

なお、画像は六田氏のプリントを複写しているため、オリジナルの画像とは色や精度の点で異なっています。(転載不可)

2002年10月号 「東大寺音声菩薩」

2002年11月号「神護寺経経帙 」

2002年12月号 「初期伊万里吹墨兎文皿」

|

このとびきりかわいい兎の初期伊万里のお皿は個人でお持ちのものをお借りしました。

同様の絵のある陶片が稗古場窯から出土していて稗古場窯作と考えられています。稗古場窯は伝説の百仙婆が築いたとされる窯です。百仙婆は朝鮮からともに来た夫と武雄でやきものをやいていましたが、夫の死後、磁石場の泉山に程近い有田に移り、稗古場窯を開いたといいます。その時引き連れて来た人数が900人余りというから、すごいリーダーシップです。百仙婆という、あだ名であろうその名前にも朝鮮の強いお婆さんの姿が想像されます。900人の中には彼女の子や孫、ひ孫もたくさんいた事でしょう。ふと、この兎は百仙婆おばあさんが描いたのでは、という気がしました。稗古場窯は後にVOC皿なども産出する有力窯ですが、おぼろげに形の残る窯跡には、伝説を伝える案内板がひっそり立つだけで、かつて確かに生きていたであろう人々の営みに思いを馳せると、なんとも切ない気持ちが湧いてきました。 |

2003年1月号 「出羽三山神社羽黒鏡」

|

出羽三山神社に収蔵されている羽黒鏡を撮影させて頂きました。大迫力です。羽黒鏡という名前もかっこいいです。

初めて見た山頂鏡池は、想像していたよりずっと小さくて意外でしたが、当時は今のように広く整備されておらず、深い木立の中にあったこの池はさぞかし神秘的であったろうと思います。六田さんは雪が厚く積もる鏡池を撮っておられますが、私の行った時は初夏で、杉の山道が本当に美しかったです。まとわりつくように聞こえてくる虫の声が次第に読経のように聞こえてくるのが不思議でした。 途中の茶屋のだんごのおいしかったこと。ここで、羽黒町長発行の゛2、446段ノ石段を踏破し、霊山羽黒山を参拝されました″という認定書を頂きました。本当は参拝したあと降りただけなんですけど。 |

2003年2月号 「北海道円空仏」

|

ロマネスク彫刻のようなこの手は北海道の円空仏のものです。円空は岐阜県に生まれ、32才(寛文3年)得度の年に造像を始め、生誕地に近い美並村などで造像をしていましたが、寛文5年遊行に旅立ち北海道に渡ります。そしてそれまでの鬼気せまるような神像からいわゆる円空仏へと、作風ががらりと変わるのです。いわば円空は北海道をスタートに、おびただしい数の仏像を加速しながら造っていったといえると思います。初めのページの手は上ノ国町にある十一面観音立像です。元は山神社というところに祀られていましたが、明治の廃仏稀釈で海に流される寸前にある家に引き取られたそうです。今は観音講のおばあさん達に守られていて、今でも年に1回、1週間ほどの「おこもり」が行われ、15年ほど前までは円空さんの体を拭った紙を持ち帰り、風邪の時にも腹痛の時にもその紙を刻んで飲み、それが不思議と効いたのだといいます。撮影の時、10人ほどの観音講のあばあさん達が揃って待っていて下さいました。撮影のあいだ中、村の話、嫁、孫の話、政治の話、巨人軍の話をし、ワァっと笑います。おばあさん達は円空さんの前でまるで小さな子供のようでした。座像の観音像は称名寺の観音像で、北海道の円空仏の典型といえるものです。状態はとてもいいのですが、海から流れ着いたといいます。当時円空仏は、豊漁や、船の安全を祈願して船に張り付けられたり、海に奉じられたりしたのだそうです。最終ページは円空が作像した、太田権現という断崖絶壁ともいえるところにある洞窟から望む海の写真です。太田権現は元はオオタカモイというアイヌの神様が祀られていた洞窟だそうです。修験行者として自らを厳しい環境において造像したのだろうといわれています。しかし、あまりにも美しい太田権現からの風景と、それまでの恐ろしい神像を考えると、何かから逃げる様に北海道に渡った円空が、おのれの悩みや世のしがらみから解放されて、円空自身、この地に救われる思いだったのではないだろうか、という気がしました。

|

2003年3月号 「聖林寺十一面観音」

|

この十一面観音はご承知のように、もとは大神(おおみわ)神社の神宮寺(大御輪寺)に祀られていたものです。明治の神仏分離令によって聖林寺に移されました。床下に打ち捨てられていた等の話は全く事実無根で、聖林寺にはこの時の預証文が残っています。東大寺造仏所の作と考えられていて、そういえば三月堂の不空羂索菩薩とよく似ていると思いました。しかし不空羂索菩薩がどっしりと重い印象なのに比べ、この十一面観音の重心はずっと上の方にあって、ひざをまっすぐ伸ばし、まるでそのままつま先立ちに浮き上がっていきそうな程です。蓮台は開きかけた花のように小さく丸く、花弁の先も固く尖っていて、開いたばかりの蓮の花の上にすっくと出現した観音は、まさにヴィ-ナスの誕生のようだと思いました。しかしボッチチェルリのヴィーナスがたよりなげに立って女神に支えられようとしているのに対し、この天平のヴィーナスは生まれながらにして力に満ち満ちています。胸一杯にためた気を、静かにはいて穏やかにおさまるのか、 あるいは目や口をカッと見開いて恐ろしい鬼神に変化するのかわからない、その一瞬をあらわす姿なのだと思いました。

大神神社から移したのは聖林寺の大心さんという僧で、御住職は大心さんにまつわる話をお聞かせ下さいました。観音様は大神神社では秘仏であったので、聖林寺に移してからも仮に幕を張って小坊主達にも見てはいけない、と諭してあったそうです。ある時大心さんの留守にひとりの小坊主が誘惑に勝てず、幕の中の観音様を覗き見してしまいました。するとその子坊主は一目見た瞬間にそのまま固まって、動くことができなくなってしまったそうです。知らせを聞いてあわてて戻った大心さんは色々な秘法をもって、ようやく、その子坊主を救うことができたそうです。 大心さんの話をもうひとつ。ある時聖林寺に雷が落ちました。大心さんが行ってみると子供の雷が落ちていたので、こらしめにたらいに伏せて、泣きわめくのをなかなか許してやらなかったそうです。ようやく放されて雲に帰ると親の雷に、お坊様にしかられてひどく恐かった、と告げたそうです。それから聖林寺には雷が落ちないそうで、この話は最近地元の小学校の学芸会で演じられたそうです。 |

2003年4月号「醍醐寺宗達舞楽図屏風」

|

図版ではおなじみ宗達舞楽図屏風です。展覧会でも何度か御覧になっていることでしょう。六田さんは自然光で屏風本来の立て方で撮影することにこだわって、特別にお願いして霊宝館(宝物館)の奥の座敷で撮影させて頂きました。数名のお坊様に運ばれてきて慎重に箱から出され、2枚折りの屏風がゆっくり開かれると、屏風の重い金色が気化して部屋全体に広がってくるようで、息を飲むような瞬間でした。お坊様たちも屏風の前に無言で座って見入っておられ、しばし静寂の時が流れました。モチィーフは古い屏風などから取材してますが、輪郭の線には宗達らしい墨の濃淡があってほれぼれします。必要最低限にして完全なる配置と色彩構成。宗達の天才ぶりにあらためて驚かされるばかりでした。醍醐の桜は平安のころから知られており、桜会という法要が今も行われているそうです。応仁の乱の時に五重塔以外は焼失してしまいましたが、有名な秀吉の醍醐の花見によって復興を果たします。

最終ページは三宝院の枝垂れ桜と五重塔をバックにした桜ですが、当時秀吉が花見をした千畳敷の桜などは残っていないそうです。復興によって再建された三宝院の桜は、秀吉の醍醐の桜の象徴といえるでしょう。 多くの作品が残る醍醐寺と宗達の関係は、まだよくわかっていないそうです。しかし、明治に焼失した無量寿院の襖絵も宗達であったといわれ、相当の関係があったと思われます。 宗達は法橋位を得ますが、一介の町絵師に過ぎない宗達が突如として法橋に叙せられたことは、きわめて破格の事件であったとみるべきであろう″(集英社美術絵画全集 源豊宗氏解説より)、といいますから、醍醐寺は若き天才宗達の大パトロンだったという資料が今後発見されるかもしれません。 |

2003年5月号 「中尊寺 迦陵頻伽文華鬘」

|

中尊寺に残る3種6枚の華鬘のうち、金色堂の清衡壇を飾ったと思われる1枚です。撮影の時、お坊様に華鬘の裏を見せて頂きました。裏面は浮き彫りではなく、毛彫りです。

みちのくの中尊寺にまつわる藤原四代の壮絶なドラマは周知のごとしですが、もっとも象徴的というべき金色堂が残るというのも不思議な事です。讚衡蔵(宝物館)に展示してある中尊寺建立供養願文からは、古文が読めずとも清衡の並々ならぬ思いが伝わってきます。清衡は都から仏師や工人を都から呼び寄せて、中尊寺の造営にあたらせたと考えられている様です。 清衡の思いがいまだ残るような金色堂の荘厳は美しいというより恐ろしいようにも感じますが、この華鬘の迦陵頻伽の顔は、しもぶくれで赤いほっぺのこの地の子供をみつけたような気がしてひとしお愛しく感じました。 |

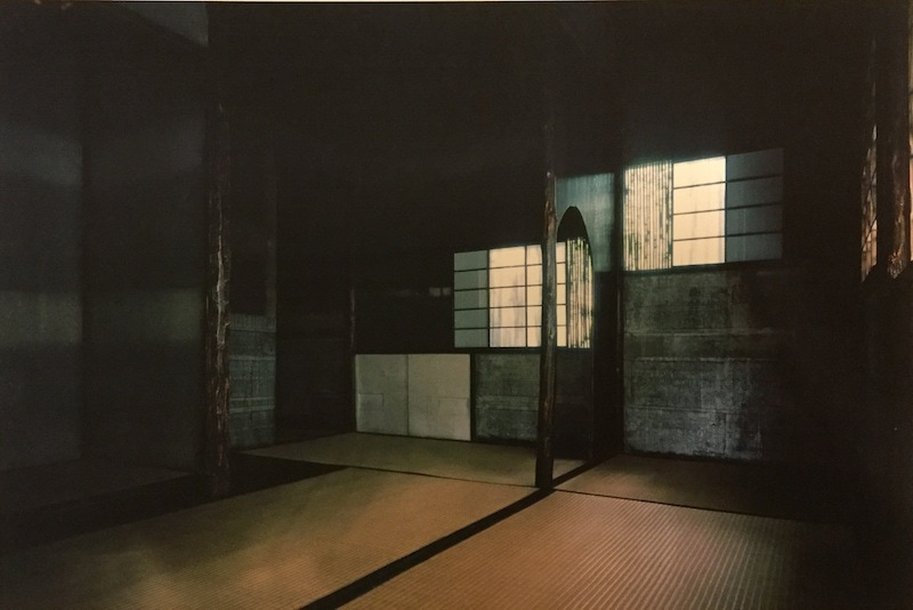

2003年6月号 「有楽苑 如庵」

|

如庵は織田有楽が1618年に京都に建ててから、2回の移築を経て今の犬山にある、流転の茶室です。編集の渡辺倫明氏は「有楽自身が送った波瀾の生涯そのままの流転の過去を背負っている。 」と書いておられます。

私はものの持つ歴史にもあまり興味が無かったのですが、この和楽の取材を通じて毎回、様々なドラマが存在する事に驚かされています。また、お寺であれ、美術館であれ、個人であれ、今現在それらに関わっておられる方々の、いつくしむ気持ちを感じていつも感動しています。 茶室にある、天窓もふくめた窓は開け方によって、茶室の雰囲気が様々に変化するように工夫されているようです。薄暗い茶室にいると、暦ばりの壁が銀色に鈍くひかるのが不思議でした。 床や壁にある横に走る縞は、土壁の中に編んでる竹に、所々に渡されている力板の部分が白く浮き上がってきているのだそうです。これは如庵の特徴の一つだろうと思います。 床の壁(専門用語があるかもしれませんが)は他の壁より明るくきれいですが、むしろこの床の壁3面と丸窓の壁は移築の際、レントゲンで調査した所、手が入った形跡がなかったので、崩さず壁のまま移築したとの事で、創建当初のままだろうとの事でした。 如庵には圧迫感というものはありません。丸窓や色違いの飛び石、ランダムに配置した窓や壁の仕切りなど、朝鮮のポシャギのような明るい楽しさがあって、長時間の撮影もちっとも飽きることはありませんでした。 |

2003年7月号 「熊野那智山出土 菩薩半架像」

|

この金銅仏は謎の仏像です。那智山経塚出土といいますが、埋経は11世紀から始まるので7世紀前後のこの仏像は古過ぎるのです。古い仏像を経塚に埋納することもあったようですが、今では埋経とは別の供養が行われたと考えられている様です。しかし、出土はいずれも滝の近くで、滝に対してなんらかの思いがあった事は確かだと思います。仏教公伝前後の日本海沿岸地域には渡来仏が多く分布していて朝鮮半島からの渡来人が念持仏を持って来朝していたと考えられています。熊野も黄泉の国への入口であったと同時に渡来文化の入口でもあった所のようなので、この仏像も渡来人が持ってきたものなのではないでしょうか。滝(=自然崇拝=縄文文化=神)の元にあったこの仏像は、もしかしたら日本で一番最初の神仏融合の象徴なのかもしれません。火祭は仁徳天皇5年に社殿を移した際、神々を神輿でお移しした神事から始まったといいますが、宮司さんは那智大社に移された十二所権現の御霊の、年に1回のお里帰りなのだとおっしゃっていました。

那智山中腹の大社前で、稚児舞や田楽などの神事が行われたあと、滝にみたてた扇神輿が大社から降りてきて滝の前で松明の火によって清められ、また大社に戻ってゆくという行事です。 扇神輿が途中あたりまで降りて来ると、1の使い、2の使いという小さな松明が滝本から吸い上げられるように駆け上がっていきます。やがて滝の前の参道石段の途中で扇神輿と大松明が出会い、扇神輿と大松明がぐるぐると回りながら降り、その松明に激しくしぶきが吹き掛けられて、火はますます憤ったように燃え上がります。この火は浄めの火というより、滝の御霊そのものなのでしょう。 私は松明が倒れて来るのではないか、というような位置にいて非常に恐しく、六田さんにひんしゅくを買いましたが、体が震えるほどのあの恐ろしさは火が恐かったばかりではない、と思います。 しかしこのクライマックスはあっという間の出来事で、火はさっとどこかへいなくなり、あたりが明るくなって(なぜか松明が燃え盛っている時は回りが暗かった様な気がします)、何事もなかったかのように、滝前で静かに田植式という神事がおこなわれます。滝の前に並べられた扇神輿には新たな神霊が宿ったということなのだと思います。 |

2003年8月号 「沖縄 芭蕉布」

2003年9月号 「高蔵寺 阿弥陀如来像」

|

高蔵寺の阿弥陀如来は像のまん中ではぎ合せてあり、その伸縮率の違いから左右の顔がずれている面白い像です。あどけない表情のお顔を図版等で見ていて、是非このシリーズで取り上げたいと思っていました。

高蔵寺にロケハンで訪ねると、齡90を超えた細身で背の高い御住職が、杖をつきながら出てきて下さり、阿弥陀堂の扉を次々と開けて下さいました。その辺に無造作に置いてある、でも平安はあると思われる仏像を、ほら、こんなのもあるよ、と掴んで見せて下さる。 「以前、JRのポスターに写っていらっしゃいましたよね。」というと恥ずかしそうにしてらっしゃいましたが、それは御住職がお堂をバックに、杖に身を支えてほがらかに優しく笑う、とても印象的なポスターでした。 お堂の中にはモデルが写った別のバージョンのポスターが貼ってありました。広告会社の人も、一応プレゼン通りモデルを使ったものも作ったけれど、この美しいお坊様の方がずっといいと思ったのでしょう。 丈六の阿弥陀像は腕や胴の一部を失って、胴の内部もあらわとなっています。かろうじて残った部分をもとの所に置いてはいるものの、 寄せ木のそれぞれの部分が独自に時間を経ていて、どこもスムーズにはつながらない。足りないとこばかりなのに右手部分は2、3個、ごろりとひざに乗っていて、どれがこの像につくのかもわからない。 意外なほど大きいこの阿弥陀様は、その愛らしいお顔の印象とは結びつかぬほど、異様な迫力と存在感を持つ像でした。 撮影のあと、阿弥陀様の膝の下に骨のようなものが見えました。良く見ると猫の骨。いつからここにあるのか、完全な白骨でした。お堂に野良猫が住みついたことがあったそうで、孤高の野良猫は阿弥陀様の膝元でそっと死んだわけです。 それもまったくこの阿弥陀様にふさわしい風景でした。 |

2003年10月号 京都 角屋「柿樹に猿文様打掛」

|

江戸時代の花街、島原の揚屋(置屋から太夫や芸妓を呼んで宴会を催した、今でいう料亭)に伝わる打掛です。なんとも鮮やかな色合いのこの打掛を、特別に「扇の間」に広げて頂き撮影しました。山下裕二さんのコラムには、岸田劉生が京都の茶屋遊びに熱中したことを紹介し、”つまり、とりすました茶の湯などどは対極にある、サブカルチャーともいうべきものが内包するエネルギーに、熱い視線を注いだことは確かだ″と書いていらっしゃいます。全部は紹介できませんが、とても面白い内容でした。綺麗さびに代表されるように、クールでドライで洗練された美しさという京都のイメージとは正にうらはらの、ウエットで重い、ある種の凄みを感じさせる空間でした。灯明に照らされる全面装飾の座敷に、この艶やかな打掛を着た太夫が現れたら、さぞかし息を呑むような迫力だったろうと思います。

|

2003年11月号 「談山神社十三重塔」

2003年12月号 「丹生神社 女面」

2004年1月号 「三佛寺 投入堂」

|

行ってきました、投入堂。たいへんに面白かった。雪景色を撮りたかったので、特別に許可を頂いて、まだ一般には入山できない時期に登りましたので、当然他の人に会う事もありません。馬の背と呼ばれる巨岩の尾根になにかの小動物のふんがあったりして、本当に未踏の地の修験者になったような気分でした。よく、どうやってあの断崖に投入堂が作られたか、ということが言われますが、少し前のテレビで中国の高層ビルを竹の足組で建設しているのを見たことがあったので、そういう技術はあったのだろう、と想像します。それよりも投入堂に行くまでの演出が見事だと思いました。のっけからかずら坂という、(坂というよりは崖)を木の根をつたって登り、鎖をつたって岩を登り、踏み外せば奈落の谷底という崖の縁を通り、やっと辿り着く文殊堂、地蔵堂は天空に浮かんでいるようで、回廊を巡るのもこわい。途中、一カ所からのみ、はるかに投入堂が見えるところがありますが、後は一切見えません。本当に辿り着くのか、と不安になった頃、屏風のような岩を回り込むと、大パノラマの中の投入堂が現れ、感動します。ここに着く頃には高さにも慣れ、崖を登るこつも掴み、もう少ししたら蔵王権現のように飛べるようになるかも、という気がしました。

|

2004年2月号 出雲「見返りの鹿埴輪 」

|

この埴輪は古墳からではなく埴輪窯跡から発掘されました。最初、頭の部分だけ修復されて戻ってきたのだそうです。毎日新聞社の「重要文化財 」には頭だけで載ってました。その後、身体の部分が修復されたのですが、ある時、頭と身体を繋ぐ一片が見つかり、この埴輪が振り返る様子を捉えた埴輪であることがわかったのだそうです。関係した方々はさぞかし興奮した事だろうと思います。正面から見るともぐもぐと口も鼻も動かして草を食んでいることがわかります。その表情にまったく緊張感はなく、遠くで仲間の呼ぶ声がしたのでちょっと頭を上げて、呼んでるけどどうしようかな、といった表情です。この後また草を一口二口食べてから呼ばれた方へゆっくり歩いて行ったことでしょう。暖かな日差しの山野の様子が目に浮かぶようです。真っ黒な瞳のほらにはこの鹿の生きていた古墳の時代の風景が見えていることと思います。

|

2004年3月号 「法隆寺金銅小幡と金堂飛天」

2004年4月号 「笠置寺 虚空蔵菩薩磨崖仏」

2004年5月号 「金剛寺 日月山水図屏風」

2004年6月号 「西芳寺」

2004年7月号 「室生寺 十一面観音像」

2004年8月号 「応挙寺」

2004年9月号 「出雲大社・秋野鹿蒔絵手箱」

|

山下裕二さんのコラムによれば、高村光雲が国宝調査で出雲大社を訪れ、宝物帖にも載っていなかったこの蒔絵の箱を「発見」したのだそうです。 出雲大社はこの手箱をそんなに気に留めていなかったようです。

表の文様は鎌倉時代の鏡に通ずるものがあります。咲き乱れる萩の中によく見ると鳥や虫が隠れされ、適所に螺鈿が使われていて、本当に華やか。ゴージャス。 でも、この手箱が、ただの様式的に優れた工芸品以上の魅力を持っているのは、中心に描かれている鹿の親子のせいでしょう。鹿の親は、子鹿をなめてやっていて、その舌まで描かれています。優し気な目で子鹿をみつめているし、子鹿ははしゃいで笑っているように見えます。文様としてではなく、そこにはリアルな息づかいを感じる情景が描かれているのです。 撮影に立ち会って下さったのは、神主様(天皇家より正統に継続しているらしい)の弟さんでした。私が平安の鏡が好きだと申しましたら、平安の鏡は新しいという感じがして、あまり好きではありません、というような事をおっしゃっいました。平安のものが新しく感じるというのはすごいです。歴史が違います。 |

六田知弘氏ホームページ →http://www.muda-photo.com/